うーーん、デカイ。画面全体がコマと尾で埋め尽くされている。彗星核の精密測定が結構難しい。重心計算のためにあまり広い範囲を選択すると右側に噴出しているジェットに引っ張られるし、狭くしすぎると明るい部分が広いため重心がふらつくのだ。

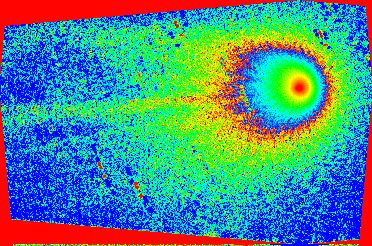

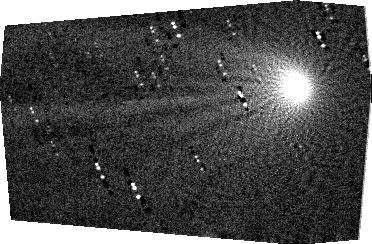

多くの望遠レンズなどで撮影した観賞用写真を見ると気づかないが、核周辺は尾とは逆方向(太陽の方向)に非常に明るいジェットのようなものが吹き出している。今回は焦点距離を短くした1400mmではあるが、冷却CCDカメラの通常モード(いつもの4倍の解像度)で撮像してみた。大望遠鏡にはかなわないな.....。次回は2000mm直焦点で。

彗星核を高解像度撮像して拡大

尾とは逆方向(太陽方向)に物質を吹き出している

ローテーショナルグラディエント処理で

何本にも伸びている尾を強調してみた

ローテーショナルグラディエント処理

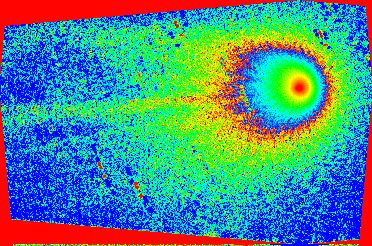

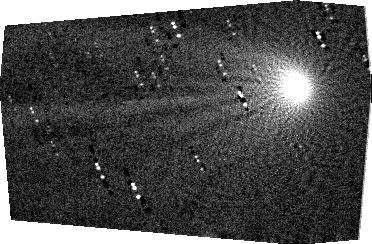

多くの望遠レンズなどで撮影した観賞用写真を見ると気づかないが、核周辺は尾とは逆方向(太陽の方向)に非常に明るいジェットのようなものが吹き出している。今回は焦点距離を短くした1400mmではあるが、冷却CCDカメラの通常モード(いつもの4倍の解像度)で撮像してみた。大望遠鏡にはかなわないな.....。次回は2000mm直焦点で。

彗星核を高解像度撮像して拡大

尾とは逆方向(太陽方向)に物質を吹き出している

ローテーショナルグラディエント処理で

何本にも伸びている尾を強調してみた

ローテーショナルグラディエント処理